德国汽车工业协会:中德汽车产业优势互补,深化发展合作

易车讯 第二十一届上海国际汽车工业展览会于4月23日至5月2日在上海会展中心举行,这场以“拥抱创新,共赢未来”为主题的汽车行业盛会,除了上百台新车展览以外,近20场高规格的论坛与会议在展会期间举行,记者在本次展会上,参加了德国汽车工业协会的座谈,就中德企业的宏观战略方向展开探讨。

德国汽车工业协会 穆希雅

以下为记者群访记录:

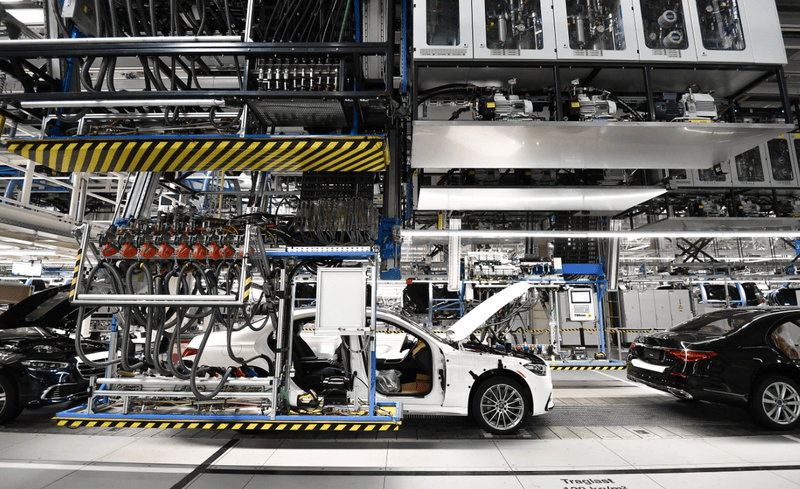

穆希雅:非常感谢大家今天的到来,同时对大家今天的出席表示欢迎。我们这次在上海车展上也是发现特别有意思的,跟之前相比的一些不同的变化。可以看到国产汽车的品牌还是在整个车展占据非常重要的地位,这也是我们行业对于在中国的德国汽车所做的调查中显示出来的。2/3的德国汽车行业受访者表示计划进一步或者继续在中国进行投资,主要投资范围包括研发、生产,当然还有售卖。1/3的受访企业表示,他们将要在中国进一步扩大他们的生产,而且从长期来看,80%的受访企业愿意继续保持在中国的生产。但是不同的企业采用的在中国的策略是不一样的,也有一部分跟以前一样,在中国生产主要是为了出口。比较有意思的是可以看到,所有的企业,不管是国内还是德国的车企,他们的发展策略都有变化,这一点我也会进一步详述。

我们看到,德国的汽车生产商和零部件制造商的生产主要都是针对国内市场,不管是从数字化的角度还是产品的设计方面都是如此。我们也看到国内市场上有些主题也变得像欧洲市场一样重要,比如国内市场越来越注重安全性,同时也看到国内企业也在逐渐积累他们在欧洲市场的经验。

我们看到如果想要进入某个新兴市场,其实步骤还是比较复杂的,需要去看经销商的系统网络是不是能够建立起来,维修的网络是不是能够做得好,同时对于新的市场来讲,怎样去做市场的营销,包括给市场产品应该都是因地制宜或者不一样的,所以欧洲不应该只是对于中国产品过剩产能的地方。具体来讲,如果要给欧洲客户车辆,肯定要注重欧洲客户喜欢的车辆设计是什么样的。国内的客户可能更看重车要大以及车内的数字化,欧洲的客户可能更看重安全性和效能。两个市场所有的客户需求是在不断变化的,并且在发展的过程中是彼此贴近的。也就是说,如果一个车企或者一个企业想要成功,必须在发展的过程中能够适应不同市场的不同需求。我觉得这也是为什么国内的一些企业秉承的策略在欧洲目前不是特别成功,除此之外,再加上欧洲对于中国生产的汽车是有关税壁垒。

我们过去的一天半当中也是有机会跟国内车企进行交流,交流下来,有几点对于我们来说是更清晰的:对于所有企业来讲,大家一个共同的利益就是希望能够在两个市场当中尽量消除贸易壁垒,对于市场上的所有人、所有企业来讲,公平是很重要的。对于欧洲市场来讲,需要注意到客户车辆设计的需求,很重要的一点是车企在欧洲市场直接进行本地化生产和建设。每一个地方要进行本地化或者建厂的话也会面临一些不同的问题和挑战,欧洲涉及到的问题跟国内汽车市场也是一样的,就是监管的问题,要在当地建厂的话,怎样才能让建厂成本更具有竞争力。

我在和两国的企业接触的过程中也有看到,双方企业对于进入另外一个市场并在市场上生存还是有比较清晰的认识。同时也可以看到在双方的市场上,汽车工业的发展都是非常有创造性的,他们也准备好去面对相应的挑战,并且去理解对方的市场。我们也是非常欢迎国内的车企到欧洲的市场去,也愿意对他们相应的帮助。

媒体记者:去年是在宝马的展台采访过穆希雅。我有两个问题:美的关税政策对于德国汽车和德国汽车工业协会有哪些现实的挑战?如何应对?有没有什么具体措施可以介绍一下?因为国际形势的变化,欧对于国内汽车的关税有下调的趋势,想听一听穆希雅对于未来打破壁垒的预判。因为刚才穆希雅提到欧洲汽车在中国不是特别成功,未来会是怎样的情况?

穆希雅:中美之间的关税大战,我们作为欧洲来讲也是有看到的。我们觉得汽车工业是一个全球性的工业,我们也有很大一部分汽车产品是出口到美的,而美同时也是我们汽车产业一个非常重要的生产地,我们在美有2000个生产基地,从业人员15万,在美当地生产的汽车应该是85万辆。我们一直认为,去看一个市场不是只把它当作一个市场来看,应该更多地关注它的价值链,所以我们现在也是在非常深入地跟美进行交流。美现在所加的关税对于我们来说也是一个挑战,尤其是汽车的生产涉及到很多零部件和品牌商,如果是从美以外的地方往美运送的话肯定也会涉及到关税的问题。但是从根本上来讲,加多少关税最终受害、受影响的还是终端消费者,所以就这一点来讲,美国内部也是对于关税有很多的负面看法或者批评。

讲到关税,美相当于向全世界都加征了20%以上的关税,所以国内面临的问题和世界其他地方还不太一样,因为比价是不太一样的,中国直接卖到美的车并不是那么多。因为中国直接进口到美的汽车量或者所占的市场份额跟德国相比是要少很多的,因为对于我们的影响更大一些。我们一直还是秉持这样的观点:市场也好、贸易也好,全球范围内应该是一个非常开放的市场和贸易才对,所以我们也在呼吁,希望欧和国内能够尽快消除掉关税壁垒。我们一直都是非常反对欧向在中国生产的汽车增加关税,因为在中国生产的汽车不光是国内自己本土的企业生产的,也包括德国的企业和合资企业生产的。我们希望国内也能在这方面做出自己的贡献,就是从中国这一侧主动消除贸易壁垒,比如中国直接给予国内自己的车企的补贴。我们感觉到,现在中国和欧之间有着新的动力,希望双方能够更好地、积极地合作。

媒体记者:下个月初,德国的新任领导就将就职,目前我们看到的一些关于汽车行业的报道信息当中有不确定的消息,德国可能会在协议当中提出为企业减负、加大投资的举措,并在汽车产业发展方面提出八点详尽计划,不知道穆希雅对于这个信息是否了解?刚才穆希雅讲到您在这一届车展上看到了一些不同的变化,您对于下半年在德国慕尼黑举行的展会有没有什么想法?

穆希雅:我们现在看到的是报告总算是出台了,但出台之后在德国需要组阁内部进行投票是否同意,我们需要进一步去看,因为大概率是会同意的,如果同意之后,领导应该会在5月6日宣誓就职。从现在公布的内容来看,我们认为还是比较积极的,希望加强汽车企业和汽车工业的竞争力,促进开放的市场和贸易的协议。就在德国作为一个生产基地或者汽车基地的角度,包括加强竞争力和欧加强法律法规的设定方面,我们都认为领头的建议是比较积极的。

其中提到的对于汽车行业的支持,当然有些具体的、不同的规划或者计划,我觉得可以说对于所有企业来讲都是开放的。对于整个汽车行业的发展来讲,报告当中谈到的一些点,包括对于充电基础设施的促进,整个供电网络,如果是购买电动车的话有些在税收上的补助或者优惠,以及对于企业当中大型车队的管理,总之就这些细节来看都是积极的方向。另外一些就需要大家各种不同的阐释,你们的看法也会不一样。未来的几周,我们也会和相应的报告委员会和政府进行沟通。整体来看还是刚才所说的,对于电动汽车的发展还是一个非常大的支持。

刚才您提到今年下半年的慕尼黑车展,因为是在9月举行的,无论是德国国内还是国际上都是对各种不同的要素非常感兴趣。我们认为车展包括两部分的内容:展会本身给了非常好的平台,就是B2B,包括不同的零部件品牌商和Startups新的初创企业,对于我们车企是非常好的交流意见、交换想法的地方。慕尼黑的内城区也是给了一个能够直接面向消费者的地方,现在我们看到国内已经有不少企业对于参展非常感兴趣,想要去参加。我们在这次的上海车展上已经看到了国内车企非常主动积极地展示自己,所以我们也非常期待在慕尼黑车展上看到国内企业的表现。

媒体记者:现在受到美关税的影响,从您了解的情况来看,德国这些零部件企业是否对美车企出现了断供的现象?美关税对于德国车企或者德国企业未来的产能布局会有什么样的影响?德国车企是否会因此加大对国内市场的投资?

穆希雅:首先从法律上来讲,目前大家都有挺大的不确定性,因为整个关税的执行是在5月初开始的,在这么短的时间里,没有任何的零部件厂能够迅速地把自己的生产进行设置或者布局。特朗普的关税是在不断发展的过程中,我们看到那天宣布了关税,然后又取消了,然后又延后了,就是这种不确定性。我们看到因为很多零部件生产商是位于加拿大和墨西哥的,他们也会把一些零部件直接给美市场。要是说投资的话,这种决定的前提当然是有非常确定的条件和情况才会考虑要不要投资,但现在恰恰由于美目前政策的不确定性是很难判断、很难去讲的。当然,如果真的要进行新的投资,我们也不可能立竿见影就能够促成一个新的生产基地的出现。总之,我们还是认为美市场对于我们来说是一个非常重要的市场,我们仍然希望跟他们之间保持很积极的贸易关系。

除了这一点之外,我们认为还有非常重要的就是要中德和欧之间的贸易关系,这对于我们来说也是非常重要的。刚才提到希望能够减少双方之间的贸易壁垒,就是因为目前国内和美国之间的贸易战和关税大战,国内要禁止稀土的出口,每一个具体的合同都要单独审或者单独批。稀土出口这件事情本身也是影响到欧洲的一些企业,相当于“躺着也中枪”。一旦稀土中断,意味着整个产业链就会中断,要是每一项都要重新谈谈,影响到的范围也是需要去注意的。我们在中国跟相应的协会以及具体的企业进行交流,非常重要的一点也是希望能够看到至少国内的政策是一致的,不会今天出台一个政策,明天又发生变化。我们也希望看到国内能够有很清晰的表态或者动作,能够保证供给链是不受影响的。

媒体记者:我们看到将近2/3,也就是80%的德国车企一直维持不大的在华生产。目前国内的乘用车销量增速已经趋于放缓,很多外资品牌在中国的产能利用率并没有那么高,因为销量还是往下走的,所以想请教一下,这些德国车企准备扩大在华的产能是出于什么样的考虑?究竟是要进一步出口还是要做更适配于国内市场的产品?

穆希雅:首先要说一下,我们在上海车展上看到的这些德国车企现在也已经意识到在中国市场的竞争是非常激烈的,他们也希望之后能够根据这种竞争相应地发展,不管是对于车型的设计还是对于车辆的数字化都是如此。因为过去的几年当中,他们相当于攒了一些在中国的市场上竞争的经验,所以基于这些经验,他们当然也要适应,为国内市场生产相应的产品。对于新的产品的研发和生产,当然也是需要新的投资,所以也会以一种更新的、更快的速度进行转型。

讲到市场份额占比,当然是不一样的。消费者可能对于国内生产的产品信任度更高一些,70%在德国使用的汽车都是德国品牌、德国制造,国内很多消费者愿意或者认为国内的企业生产的产品是更值得信任的,这是完全可以理解的。作为德国汽车工业,我们也非常乐于参与到这种竞争当中。从数据上来看可以发现,每辆汽车卖到德国市场,相对应的是有142辆德国汽车在中国卖。所以我们非常愿意加入,我们知道竞争非常激烈,但我们也愿意参与到这种竞争当中。另外一组数据也比较有意思,我们看到国内千人拥有的汽车是132辆,而在德国这个数字是581辆,所以不同的市场发展的潜力和状态也是不一样的。

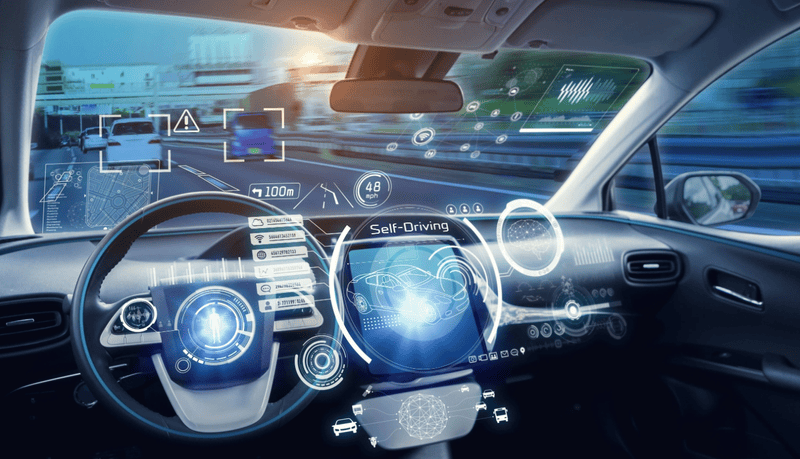

媒体记者:您刚才的发言中谈到德国和欧洲车企在无人驾驶和自动驾驶是占据比较领先的地位,当这些技术引入国内市场的时候,怎样更好地跟本土化的需求结合、跟本土化的企业竞争?

穆希雅:讲到技术当地的本土化和适应性,其实不管是中国生产商还是德国的生产商都是一样的,只不过进入某个市场的话准入的难度和标准是不太一样的。目前我们看到国内市场也开始非常重视安全,包括我们之前听说的一些安全事故。我们在每个市场上看到的都是企业准入市场的监管,因为我们希望保护消费者。对于自动驾驶,我们当然也是希望在全球逐渐发展,我们的影响,能够影响到各个地方,但我们也是愿意跟国内以及其他地方的企业竞争。

媒体记者:穆希雅有没有在本届车展上发现一些国内比较出色的品牌商?因为我们这次感觉BBA在中国车展上的表现有点活跃的感觉,但其实有一个很大的特点,这些企业都和中国本地品牌商建立了比较深的联系,包括智能座舱和智能驾驶,您认为有没有什么亮眼的品牌商?德国乃至欧洲也在吸引一些这类企业赴欧洲开设公司,有没有什么具体的吸引政策?德国是反对欧对汽车征收关税的,现在双方都在谈售价政策,德国是否担心中国电动汽车进入欧洲市场的时候会和德国车企产生很激烈的竞争?有没有这种担忧?

穆希雅:我觉得这次的上海车展显示出的是包括品牌商双方之间都是在相互合作的,也就是说,国内企业在和德国品牌商进行深入合作,而德国的车企也在和国内的品牌商进行深入合作。我们看到上海车展的主要焦点仍然是在汽车生产商,同时也看到德国在这边也有各种展台,包括汽车生产商、品牌商和一些初创企业,都是在一起的。您说的品牌商这一块,感觉好像还是属于“背景”,并不是车展上的主要焦点,但他们也有非常好的创意和创造。德国其实对于所有车企来讲都是非常开放的,不管是在哪里建厂或者怎样去做,关键是需要了解德国政策和法律法规的一些要求,这些是企业需要了解的。现在欧洲包括德国对于数字安全、网络安全是非常看重的,国内的企业要想去德国的话应该对这方面有更多的了解。整体来讲,德国对于汽车工业来讲是一个完全开放的市场。

举个具体的例子,自动驾驶方面的法律法规,国内和德国是不一样的。至于确定或者商讨出来的最低价格,当然要比加征关税要好,但最好的还是什么壁垒都没有,希望能够准入以及进入市场。作为一个非常开放的国际性工业产业,我们有着非常丰富的国际经营和国际发展经验,所以我们是不怕去竞争的,不会有这方面的担忧。重要的是,德国作为一个产地或者基地,能够让整个产业具有竞争力,所以我们也希望以后能够给德国更好的机会,让德国作为一个产业基地和工业发展的地方更具有竞争力。

我相信在过去的几年当中,企业尝试进入欧洲市场的时候也有积累他们自己的经验,就是要进入一个完全崭新、陌生的市场,不光是法律或者法规方面的挑战,也会遇到当地的消费者接受程度是什么样的,这一点对于他们来说也是一个挑战。

打开易车App,搜索“2025上海车展”,查看「车展新车」及「AEB超级评测大会」最新内容。